ANÁLISIS DE REDES SOCIALES DESDE LA PERPECTIVA DE TRABAJO SOCIAL

UN NUEVO PARADIGMA EN EL TRABAJO SOCIAL

El campo del trabajo social está experimentando una transformación significativa gracias a la incorporación del Análisis de Redes Sociales (ARS). Esta metodología innovadora está redefiniendo nuestra comprensión de los problemas sociales y las intervenciones efectivas, ofreciendo una perspectiva única que va más allá del enfoque tradicional centrado en el individuo.

El ARS nos permite visualizar y analizar las complejas redes de relaciones que sostienen a individuos y comunidades, proporcionando una nueva lente a través de la cual podemos entender y abordar los desafíos sociales. Como señalan

"El análisis de redes sociales en trabajo social nos permite visualizar y potenciar el tejido social que sostiene a individuos y comunidades, ofreciéndonos nuevas vías para promover el empoderamiento y el cambio social". Esto encapsula la esencia del analisis de las redes sociales en el trabajo social, ya que no se trata solo de una herramienta analítica, sino de un cambio fundamental en nuestra forma de conceptualizar y abordar los problemas sociales.

El Poder de las Conexiones: Fundamentos del ARS en Trabajo Social

El ARS se basa en la premisa de que la vida social está creada principalmente por las relaciones y los patrones formados por estas relaciones. Esta perspectiva se alinea perfectamente con los principios fundamentales del trabajo social, que reconocen la importancia del contexto social y las relaciones en el bienestar individual y comunitario.

Conceptos Clave del ARS en Trabajo Social

1. Nodos y Vínculos: En el ARS, los individuos, grupos u organizaciones se representan como "nodos", mientras que las relaciones entre ellos son "vínculos". Esta conceptualización nos permite mapear visualmente las redes sociales y analizar su estructura.

2. Capital Social: El ARS nos permite evaluar y potenciar el capital social, un recurso crucial para el empoderamiento y el cambio social. Por ejemplo, en un estudio realizado por Domínguez y Watkins (2003), se utilizó el ARS para examinar cómo las madres de bajos ingresos movilizan el apoyo social, proporcionando insights valiosos para diseñar intervenciones más efectivas.

3. Puentes y Agujeros Estructurales: Estos conceptos nos ayudan a identificar oportunidades para conectar recursos y superar la fragmentación social. Por ejemplo, un trabajador social utilizando ARS podría identificar a un "puente" clave en una comunidad que conecta grupos diferentes, y trabajar con esta persona para fortalecer la cohesión comunitaria.

Aplicaciones Prácticas del ARS en Trabajo Social

1. Evaluación de Sistemas de Apoyo

El ARS permite a los trabajadores sociales mapear y analizar las redes de apoyo de sus clientes, identificando fortalezas y debilidades en sus sistemas de soporte social.

Ejemplo Práctico: En un caso de intervención familiar, un trabajador social podría utilizar el ARS para visualizar la red de apoyo de una familia en crisis. Este mapa podría revelar recursos no utilizados (como un tío dispuesto a ayudar) o identificar relaciones tensas que necesitan atención.

2. Intervención en Casos de Exclusión Social

El ARS puede ayudar a identificar patrones de exclusión social y diseñar intervenciones para promover la inclusión.

Ejemplo Práctico: Bonet i Martí (2006) aplicó el ARS en barrios urbanos marginados en Barcelona. El estudio reveló cómo ciertos grupos estaban aislados de los recursos comunitarios. Basándose en estos hallazgos, se diseñaron programas específicos para crear "puentes" entre estos grupos y las instituciones locales, mejorando el acceso a servicios y oportunidades.

3. Desarrollo Comunitario

Los trabajadores sociales pueden utilizar el ARS para mapear los recursos comunitarios y las relaciones entre organizaciones, facilitando la colaboración y el desarrollo de coaliciones.

Ejemplo Práctico: En un proyecto de revitalización urbana, un equipo de trabajadores sociales podría usar el ARS para mapear las conexiones entre organizaciones comunitarias, empresas locales y agencias gubernamentales. Este mapa podría revelar oportunidades de colaboración no aprovechadas y guiar la formación de una coalición más efectiva para el desarrollo comunitario.

4. Intervención en Redes Familiares

El ARS proporciona herramientas para analizar y trabajar con sistemas familiares complejos, especialmente útiles en situaciones de divorcio, familias reconstituidas o familias extensas.

Ejemplo Práctico: Widmer et al. (2008) utilizaron el ARS para estudiar las configuraciones familiares en contextos de divorcio y recomposición familiar. Sus hallazgos permitieron desarrollar intervenciones más sensibles a las realidades relacionales de las familias contemporáneas, como estrategias para mantener vínculos importantes para los niños a pesar de los cambios en la estructura familiar.

5. Prevención y Atención de Problemas Sociales

El ARS puede informar estrategias más efectivas para abordar problemas como la violencia doméstica, el abuso de sustancias o la falta de vivienda.

Ejemplo Práctico: Goodman y Smyth (2011) proponen un enfoque basado en redes para abordar la violencia de pareja. Su modelo utiliza el ARS para mapear y fortalecer las redes de apoyo de las sobrevivientes, identificando recursos de seguridad dentro de la comunidad y creando "círculos de apoyo" más efectivos.

Metodología del ARS en Trabajo Social: Un Enfoque Paso a Paso

1. Definición del Alcance: Determinar qué relaciones y actores son relevantes para la intervención social en cuestión. Ejemplo: En un proyecto de prevención del abandono escolar, se podría decidir mapear las relaciones entre estudiantes, familias, maestros y recursos comunitarios.

2. Recolección de Datos: Puede realizarse mediante entrevistas, cuestionarios o métodos participativos adaptados al contexto del trabajo social. Ejemplo: Se podrían realizar entrevistas con estudiantes para identificar sus conexiones sociales dentro y fuera de la escuela, y cuestionarios con familias y maestros para comprender sus redes de apoyo.

3. Análisis de Datos: Utilización de software especializado (como UCINET o Gephi) para calcular métricas de red y visualizar patrones. Ejemplo: El análisis podría revelar que ciertos estudiantes en riesgo de abandono están aislados de las redes de apoyo escolar, pero tienen fuertes conexiones con mentores comunitarios.

4. Interpretación: Dar sentido a los patrones observados en el contexto de los objetivos de la intervención social. Ejemplo: Los hallazgos podrían sugerir la necesidad de fortalecer los vínculos entre la escuela y los programas de mentoría comunitarios para mejorar el apoyo a los estudiantes en riesgo.

5. Aplicación: Utilizar los insights obtenidos para informar y mejorar las intervenciones de trabajo social. Ejemplo: Basándose en el análisis, se podría diseñar un programa que integre a los mentores comunitarios en las estrategias de retención escolar, aprovechando las conexiones existentes de los estudiantes.Desafíos Éticos en el Uso del ARS en Trabajo Social

La implementación del ARS en el trabajo social plantea importantes consideraciones éticas que deben ser abordadas cuidadosamente:

1. Confidencialidad: Proteger la privacidad de los clientes al mapear sus redes sociales es crucial. Los trabajadores sociales deben desarrollar protocolos estrictos para el manejo y almacenamiento de datos de redes.

2. Consentimiento Informado: Es fundamental asegurar que los participantes comprendan completamente cómo se utilizará la información sobre sus relaciones sociales. Esto puede requerir explicaciones detalladas y ejemplos concretos de cómo se visualizarán y analizarán sus redes.

3. Evitar la Estigmatización: La visualización de redes sociales podría potencialmente reforzar estereotipos o estigmas. Los trabajadores sociales deben ser conscientes de este riesgo y presentar los resultados del ARS de manera que no refuerce percepciones negativas.

4. Empoderamiento vs. Control: Existe un delicado equilibrio entre utilizar el ARS para empoderar a los clientes y comunidades, y el riesgo de que se perciba como una herramienta de control o vigilancia. Es crucial involucrar a los participantes en el proceso de mapeo y análisis, asegurando que tengan voz en cómo se interpreta y utiliza la información de sus redes.

Nuevas Fronteras en ARS para Trabajo Social

El campo del ARS continúa evolucionando, ofreciendo nuevas oportunidades emocionantes para el trabajo social:

1. Intervenciones Basadas en Redes

Valente (2012) describe cómo las intervenciones basadas en redes pueden ser más efectivas en áreas como la promoción de la salud y el cambio de comportamiento.

Ejemplo Futuro: Imagina un programa de prevención de adicciones que utilice el ARS para identificar a los "influenciadores naturales" en una comunidad de jóvenes. Estos influenciadores podrían ser capacitados para difundir mensajes de prevención de manera más efectiva a través de sus redes sociales existentes.

2. Análisis de Redes Organizacionales

Bunger et al. (2014) demostraron cómo el ARS puede informar estrategias para mejorar la colaboración interinstitucional en sistemas de bienestar infantil.

Ejemplo Futuro: Un sistema de servicios sociales podría utilizar el ARS para mapear las conexiones entre diferentes agencias y proveedores de servicios. Este mapa podría utilizarse para identificar brechas en la coordinación y diseñar estrategias para una prestación de servicios más integrada y eficiente.

3. Integración con Tecnologías Digitales

Chan y Holosko (2016) discuten las implicaciones de las redes sociales digitales para la práctica del trabajo social.

Ejemplo Futuro: Los trabajadores sociales podrían desarrollar intervenciones que aprovechen las redes sociales online de los clientes. Por ejemplo, un programa de apoyo para personas con enfermedades crónicas podría utilizar el ARS para mapear las redes de apoyo online de los pacientes y diseñar intervenciones que fortalezcan estas conexiones digitales.

El Futuro del ARS en Trabajo Social: Perspectivas y Posibilidades

A medida que avanzamos en el siglo XXI, el ARS seguirá ofreciendo nuevas posibilidades para enriquecer la práctica del trabajo social. Algunas áreas prometedoras incluyen:

1. Inteligencia Artificial y ARS: La integración de técnicas de IA con ARS podría permitir análisis más sofisticados de redes sociales complejas, identificando patrones y oportunidades de intervención que podrían no ser evidentes para el ojo humano.

2. ARS en Tiempo Real: Con el avance de las tecnologías móviles y de sensores, podríamos ver el desarrollo de herramientas que permitan a los trabajadores sociales monitorear y analizar redes sociales en tiempo real, permitiendo intervenciones más ágiles y adaptativas.

3. ARS y Justicia Social: El ARS podría jugar un papel crucial en la identificación y abordaje de desigualdades estructurales, mapeando cómo los recursos y oportunidades fluyen (o no) a través de diferentes grupos sociales.

4. Intervenciones Basadas en Redes a Escala: Con el avance de la tecnología, podríamos ver intervenciones basadas en redes implementadas a gran escala, potencialmente transformando sistemas enteros de prestación de servicios sociales.

Conclusión

El Análisis de Redes Sociales representa mucho más que una simple herramienta metodológica para el trabajo social; encarna un cambio fundamental en nuestra comprensión de los problemas sociales y en nuestra aproximación a las soluciones. Nos invita a ver el mundo a través de una lente relacional, reconociendo que el bienestar individual está inextricablemente ligado al tejido social más amplio.

Al adoptar el ARS, los trabajadores sociales se equipan con herramientas poderosas para:

1. Comprender la complejidad de los sistemas sociales

2. Visualizar y fortalecer las redes que sostienen a individuos y comunidades

3. Diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles

4. Empoderar a clientes y comunidades al hacerlos conscientes de sus propios recursos relacionales

5. Abordar problemas sociales desde una perspectiva sistémica y holística

El ARS nos recuerda que el trabajo social no se trata solo de ayudar a individuos, sino de fortalecer comunidades enteras. Nos invita a ser "tejedores sociales", trabajando para crear un tejido social más fuerte y resiliente que pueda sostener a todos sus miembros.

A medida que avanzamos en este emocionante campo, es crucial que mantengamos un equilibrio entre el rigor analítico y la compasión humana. Detrás de cada red, cada nodo y cada vínculo, hay historias humanas, esperanzas y sueños. Nuestro trabajo es utilizar estas herramientas no solo para analizar, sino para empoderar, conectar y, en última instancia, para crear un mundo más justo y equitativo para todos.

El ARS en el trabajo social no es solo una metodología; es una invitación a reimaginar nuestra práctica profesional y nuestro impacto en el mundo. Nos desafía a ver más allá de lo evidente, a descubrir el poder oculto en las conexiones y a trabajar de manera más estratégica y efectiva hacia el cambio social.

Como profesionales del trabajo social, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar el potencial transformador del ARS. Al hacerlo, no solo estamos mejorando nuestra práctica, sino que estamos contribuyendo a una comprensión más profunda y matizada de cómo funciona el cambio social.

El futuro del trabajo social, iluminado por las perspectivas del ARS, es emocionante y lleno de posibilidades. Nos invita a ser pioneros, innovadores y, sobre todo, agentes de cambio efectivos en un mundo cada vez más interconectado y complejo.

Estrategias participativas de diagnóstico e intervención

Las estrategias participativas son fundamentales en el análisis de redes sociales, ya que permiten involucrar activamente a la comunidad en el proceso de diagnóstico e intervención, estas estrategias no solo proporcionan información valiosa, sino que también empoderan a los miembros de la comunidad (Maya-Jariego, 2016). Al involucrar a los actores locales en todas las etapas del proceso, desde la recolección de datos hasta la implementación de soluciones, se asegura que las intervenciones estén alineadas con las necesidades y realidades de la comunidad.

Mapeo participativo de redes

Una de las técnicas más utilizadas es el mapeo participativo de redes, donde los miembros de la comunidad colaboran en la identificación y visualización de las conexiones sociales existentes. Esta técnica no solo revela la estructura de la red, sino que también fomenta la reflexión colectiva sobre las dinámicas comunitarias (Villasante & Martín, 2007).

El proceso de mapeo participativo puede incluir:

1. Talleres comunitarios donde los participantes dibujan sus propias redes sociales.

2. Sesiones de grupo focal para discutir y validar los mapas de red creados.

3. Uso de software de visualización de redes para crear representaciones digitales interactivas.

Por ejemplo, en un estudio realizado por González et al. (2020) en una comunidad rural de México, el mapeo participativo reveló conexiones inesperadas entre grupos que previamente se consideraban aislados. Esto llevó a la implementación de programas de intercambio cultural que fortalecieron la cohesión social en la comunidad.

Análisis FODA participativo

Otra estrategia efectiva es el análisis FODA participativo, que permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la red social comunitaria. Este enfoque facilita la creación de planes de acción basados en las percepciones y conocimientos de los propios miembros de la comunidad (Martínez-López, 2019).

El análisis FODA participativo en el contexto de redes sociales puede incluir:

1. Identificación de actores clave y sus roles en la red.

2. Evaluación de la densidad y calidad de las conexiones existentes.

3. Exploración de potenciales colaboraciones y sinergias.

4. Reconocimiento de barreras para la comunicación y cooperación.

Un caso interesante es el presentado por Sánchez-García (2021), donde un análisis FODA participativo en una comunidad urbana marginal de España llevó a la creación de un programa de mentores comunitarios. Este programa aprovechó las fortalezas identificadas (líderes naturales) para abordar las debilidades (falta de conexión intergeneracional) y las amenazas (aumento del aislamiento social).

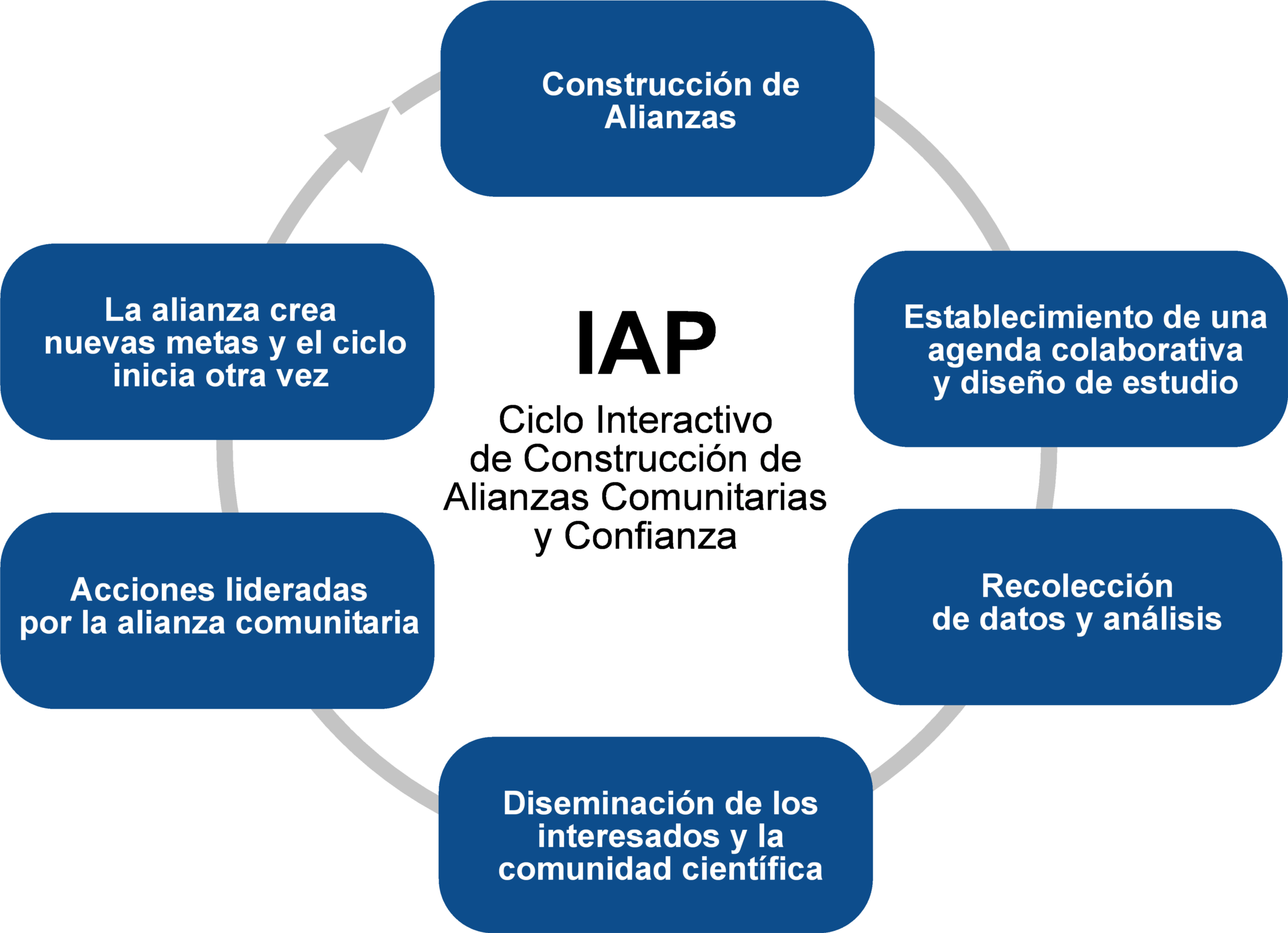

Investigación-Acción Participativa (IAP)

La Investigación-Acción Participativa (IAP) es otra estrategia valiosa que combina la investigación con la acción y la participación comunitaria. En el contexto del análisis de redes sociales, la IAP puede ser particularmente efectiva para:

1. Identificar problemas comunitarios desde la perspectiva de los propios actores.

2. Desarrollar intervenciones culturalmente apropiadas y localmente relevantes.

3. Evaluar continuamente el impacto de las intervenciones y ajustarlas según sea necesario.

Fals Borda (2018) describe cómo la IAP se utilizó en Colombia para fortalecer las redes de apoyo en comunidades afectadas por el conflicto armado. El proceso no solo generó datos valiosos sobre la estructura de las redes sociales, sino que también catalizó la formación de nuevas asociaciones comunitarias y proyectos de desarrollo local.

Técnicas de visualización participativa

Las técnicas de visualización participativa, como los sociogramas comunitarios o los diagramas de Venn, pueden ser herramientas poderosas para hacer tangibles las estructuras de red abstractas. Estas técnicas permiten a los miembros de la comunidad:

1. Visualizar las relaciones de poder y los flujos de recursos dentro de la red.

2. Identificar subgrupos y clusters dentro de la comunidad.

3. Reconocer potenciales puentes o intermediarios entre diferentes grupos.

Rodríguez-Villasante (2017) describe cómo el uso de sociogramas participativos en un barrio de Madrid ayudó a los residentes a identificar y abordar las divisiones étnicas dentro de su comunidad, llevando a la creación de espacios de diálogo intercultural.

"La participación activa de la comunidad en el diagnóstico y la intervención no solo mejora la precisión de los resultados, sino que también aumenta el compromiso y la sostenibilidad de las acciones implementadas" (Ramos-Vidal, 2019, p. 45).

Esta observación de Ramos-Vidal subraya la importancia dual de las estrategias participativas: por un lado, enriquecen la calidad y la relevancia de los datos recolectados; por otro, fomentan un sentido de propiedad y responsabilidad entre los miembros de la comunidad hacia las intervenciones propuestas.

Desafíos y consideraciones éticas

A pesar de sus numerosas ventajas, las estrategias participativas en el análisis de redes sociales también presentan desafíos:

1. Manejo de expectativas: Es crucial comunicar claramente los alcances y limitaciones del proceso participativo.

2. Inclusividad: Asegurar la representación de grupos marginados o menos visibles en la comunidad.

3. Confidencialidad: Proteger la privacidad de los participantes, especialmente cuando se mapean relaciones sensibles.

4. Sostenibilidad: Desarrollar capacidades locales para dar continuidad a los procesos iniciados.

Gutiérrez-Peña et al. (2022) proponen un marco ético para la investigación participativa en redes sociales, enfatizando la importancia del consentimiento informado, la devolución de resultados a la comunidad y la co-creación de conocimiento.

Las estrategias participativas de diagnóstico e intervención en el análisis de redes sociales ofrecen un camino prometedor para comprender y fortalecer el tejido social de las comunidades, al combinar el rigor metodológico del análisis de redes con el conocimiento local y el compromiso comunitario, estas estrategias pueden catalizar transformaciones sociales significativas y sostenibles. Sin embargo, su implementación requiere una cuidadosa consideración de los aspectos éticos y prácticos, así como un compromiso genuino con el empoderamiento comunitario.

GRUPOS DE AUTOAYUDA E INTERVENCIÓN GRUPAL

Los grupos de autoayuda y la intervención grupal son herramientas poderosas en el contexto del análisis de redes sociales, estos grupos no solo proporcionan apoyo emocional y práctico a sus miembros, sino que también actúan como nodos importantes dentro de la red social comunitaria, facilitando el flujo de información, recursos y apoyo social (Gracia, 2011).

Grupos de autoayuda

Los grupos de autoayuda, como los de alcohólicos anónimos, los grupos de apoyo para personas con enfermedades crónicas, o los grupos de padres de niños con necesidades especiales, crean micro redes de apoyo que pueden tener un impacto significativo en la estructura general de la red social.

Estos grupos ofrecen varios beneficios desde la perspectiva del análisis de redes sociales:

Creación de lazos fuertes: Los miembros desarrollan relaciones intensas basadas en experiencias compartidas, lo que fortalece la densidad de la red social.

Diversificación de recursos: Al reunir a personas de diferentes orígenes, pero con experiencias similares, estos grupos facilitan el intercambio de diversos recursos y conocimientos.

Puentes comunitarios: Los grupos de autoayuda a menudo se conectan con otras organizaciones y servicios, actuando como puentes entre sus miembros y recursos comunitarios más amplios.

Difusión de información: Funcionan como centros de distribución de información especializada, mejorando el flujo de conocimientos relevantes dentro de la comunidad.

Cambio de normas sociales: Al proporcionar un espacio seguro para discutir temas tabú, estos grupos pueden influir en las normas sociales de la comunidad más amplia.

Un estudio realizado por Martínez-García y Gómez-Jacinto (2017) sobre grupos de autoayuda para padres de niños con autismo encontró que la participación en estos grupos no solo mejoró el bienestar psicológico de los padres, sino que también amplió significativamente sus redes de apoyo social y aumentó su acceso a recursos comunitarios.

Este hallazgo subraya la importancia de los grupos de autoayuda como catalizadores de cambio no solo a nivel individual, sino también a nivel de la red social comunitaria, al proporcionar un espacio de apoyo mutuo, estos grupos permiten a sus miembros desarrollar nuevas conexiones y fortalecer las existentes, lo que a su vez puede conducir a una mayor resiliencia comunitaria y a una mejor capacidad para enfrentar desafíos colectivos.

Intervención grupal

Las intervenciones grupales dirigidas por profesionales pueden ser diseñadas específicamente

para abordar los desafíos identificados a través del análisis de redes sociales, estas intervenciones pueden tener diversos objetivos, como:

Fortalecimiento de vínculos débiles: Actividades diseñadas para conectar a personas de diferentes subgrupos dentro de la comunidad, mejorando la cohesión social general.

Desarrollo de habilidades sociales: Talleres que ayudan a los participantes a mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos, facilitando la formación y mantenimiento de relaciones saludables.

Creación de capital social: Actividades que fomentan la confianza y la reciprocidad entre los miembros de la comunidad, aumentando el capital social colectivo.

Integración de poblaciones marginadas: Grupos diseñados para facilitar la integración de poblaciones específicas (como inmigrantes o personas con discapacidades) en la red social más amplia.

Prevención del aislamiento social: Intervenciones dirigidas a identificar y apoyar a individuos en riesgo de aislamiento social, conectándolos con recursos y relaciones de apoyo.

Lozares et al. (2013) describen una intervención grupal en un barrio multicultural de Barcelona, diseñada para fortalecer los lazos entre diferentes grupos étnicos, utilizando técnicas de ARS, identificaron "agujeros estructurales" en la red comunitaria y diseñaron actividades grupales para crear puentes entre estos grupos aislados, el resultado fue un aumento significativo en la cohesión social y una mejora en la colaboración interétnica en iniciativas comunitarias.

Este ejemplo demuestra el potencial transformador de las intervenciones grupales cuando se basan en un análisis cuidadoso de la estructura de la red social, al identificar y abordar específicamente las brechas en la red, estas intervenciones pueden catalizar cambios significativos en la dinámica social de una comunidad, promoviendo una mayor inclusión y cooperación entre grupos diversos.

"Los grupos de autoayuda y las intervenciones grupales no solo benefician a sus participantes directos, sino que también tienen un efecto multiplicador en la red social más amplia, promoviendo la difusión de información, normas y comportamientos saludables" (Villalba, 2017).

Esta observación de Villalba resalta el impacto de largo alcance que pueden tener estas intervenciones al influir en los participantes directos, estos grupos e intervenciones crean "agentes de cambio" dentro de la comunidad, que a su vez pueden influir en sus propias redes sociales, este efecto cascada puede llevar a transformaciones más amplias en las normas y comportamientos comunitarios, contribuyendo a una mejora general en la salud y el bienestar de la población.

Es importante destacar que el éxito de estas intervenciones grupales depende en gran medida de su diseño cuidadoso basado en el análisis de redes sociales previo, la facilitación experta y el seguimiento continuo, la integración de estas intervenciones con otros recursos y servicios comunitarios puede maximizar su impacto y sostenibilidad.

En este sentido, es crucial adoptar un enfoque holístico que considere no solo la dinámica interna de los grupos, sino también su interacción con el ecosistema social más amplio, esto puede implicar la colaboración con instituciones locales, organizaciones no gubernamentales y otros actores comunitarios para crear un sistema de apoyo integral que refuerce y amplíe los beneficios de las intervenciones grupales.

Por otro lado, la evaluación continua y la adaptación de estas intervenciones son fundamentales para asegurar su relevancia y efectividad a lo largo del tiempo, ya que a medida que las redes sociales evolucionan y las necesidades de la comunidad cambian, las estrategias de intervención deben ser lo suficientemente flexibles para ajustarse a estas nuevas realidades, manteniendo siempre su enfoque en el fortalecimiento de las conexiones sociales y el bienestar comunitario.

Coaliciones comunitarias

Las coaliciones comunitarias son alianzas estratégicas entre diferentes actores de la comunidad, como organizaciones, instituciones y líderes locales, estas coaliciones juegan un papel crucial en el fortalecimiento y la expansión de las redes sociales comunitarias. En el contexto del análisis de redes sociales (ARS), las coaliciones comunitarias representan una forma estructurada de crear y fortalecer conexiones entre diversos nodos de la red social, potenciando así la capacidad colectiva para abordar desafíos complejos.

Perspectiva del Análisis de Redes Sociales

Desde la perspectiva del análisis de redes sociales, las coaliciones comunitarias actúan como "puentes" que conectan diferentes problemas o grupos dentro de la red. Esto facilita el flujo de información, recursos y apoyo entre diferentes sectores de la comunidad, aumentando la resiliencia y la capacidad de acción colectiva (Faust et al., 2015).

El ARS proporciona herramientas valiosas para comprender y optimizar la estructura y funcionamiento de las coaliciones comunitarias:

1. Identificación de actores clave: El ARS puede revelar qué actores ocupan posiciones estratégicas en la red, ya sea por su centralidad, su rol como intermediarios o su capacidad para conectar subgrupos distintos.

2. Mapeo de flujos de recursos: Permite visualizar cómo se comparten los recursos (información, financiamiento, apoyo técnico) entre los miembros de la coalición.

3. Análisis de subgrupos: Ayuda a identificar problemas naturales dentro de la coalición, lo que puede ser útil para organizar grupos de trabajo o comités.

4. Evaluación de la cohesión: Medidas como la densidad de la red o la distancia promedio entre actores pueden indicar qué tan bien integrada está la coalición.

Ejemplos de Coaliciones Comunitarias Exitosas

Un ejemplo exitoso de coalición comunitaria es el proyecto "Ciudades Saludables" de la Organización Mundial de la Salud, donde diferentes sectores (salud, educación, urbanismo, etc.) colaboran para mejorar la calidad de vida en las ciudades, este tipo de iniciativas demuestra cómo las coaliciones pueden abordar problemas complejos que ningún actor podría resolver por sí solo (Díez et al., 2016).

Otro caso ilustrativo es la "Coalición para la Prevención de la Violencia" en Chicago, estudiada por Giuffre et al. (2020). Esta coalición reúne a organizaciones comunitarias, instituciones educativas, servicios de salud mental y fuerzas del orden, el análisis de redes sociales reveló que la coalición logró crear puentes efectivos entre sectores que tradicionalmente operaban de manera aislada, lo que resultó en un enfoque más integral y efectivo para la prevención de la violencia.

Beneficios de las Coaliciones Comunitarias

Las coaliciones comunitarias ofrecen numerosos beneficios, especialmente cuando se analizan desde la perspectiva de redes sociales:

1. Aumento del capital social: Al conectar diversos actores, las coaliciones incrementan el capital social de la comunidad, facilitando el acceso a recursos y oportunidades.

2. Innovación social: La diversidad de perspectivas y experiencias dentro de una coalición puede catalizar soluciones innovadoras a problemas complejos.

3. Amplificación del impacto: Los esfuerzos coordinados pueden lograr un impacto mayor que la suma de esfuerzos individuales.

4. Sostenibilidad: Las coaliciones bien estructuradas pueden ser más resilientes frente a cambios en el entorno o la pérdida de miembros individuales.

"Las coaliciones comunitarias no solo suman fuerzas, sino que multiplican el impacto de las intervenciones al crear sinergias y aprovechar los recursos y conocimientos de diversos actores" (Martínez-García, 2018).

Esta observación de Martínez-García subraya el efecto multiplicador de las coaliciones, que va más allá de la simple agregación de recursos, el análisis de redes sociales puede ayudar a cuantificar y visualizar este efecto multiplicador, mostrando cómo la estructura de la red de la coalición amplifica el impacto de las intervenciones.

Desafíos y Consideraciones

A pesar de sus beneficios, las coaliciones comunitarias también enfrentan desafíos que el análisis de redes sociales puede ayudar a identificar y abordar:

1. Desequilibrios de poder: El ARS puede revelar concentraciones de poder o influencia dentro de la coalición que podrían socavar su efectividad.

2. Fragmentación: La identificación de subgrupos desconectados puede señalar la necesidad de estrategias para mejorar la cohesión.

3. Sobrecarga de algunos actores: El análisis de centralidad puede mostrar si ciertos actores están sobrecargados, lo que podría llevar al agotamiento.

4. Dependencia de actores clave: Si la red depende en exceso de unos pocos nodos centrales, esto podría representar un riesgo para la sostenibilidad de la coalición.

Provan et al. (2019) utilizaron el ARS para estudiar la evolución de una coalición de salud comunitaria a lo largo de tres años, encontraron que, aunque la densidad general de la red aumentó con el tiempo, también surgieron desafíos relacionados con la integración de nuevos miembros y la gestión de expectativas divergentes.

Estrategias para Fortalecer Coaliciones Comunitarias

El análisis de redes sociales puede informar estrategias para fortalecer las coaliciones comunitarias:

1. Desarrollo de liderazgo compartido: Identificar y cultivar múltiples líderes en diferentes partes de la red para reducir la dependencia de unos pocos actores centrales.

2. Creación de puentes estratégicos: Utilizar el análisis de agujeros estructurales para identificar oportunidades de conexión entre subgrupos desconectados.

3. Rotación de roles: Implementar sistemas de rotación de responsabilidades para evitar la sobrecarga y fomentar el desarrollo de capacidades en toda la red.

4. Evaluación continua: Realizar análisis de redes periódicos para monitorear la evolución de la coalición y ajustar las estrategias según sea necesario.

Butterfoss y Kegler (2021) proponen un marco para la evaluación de coaliciones comunitarias que integra el ARS con otros métodos cualitativos y cuantitativos, permitiendo una comprensión más holística de la dinámica y el impacto de estas alianzas.

Las coaliciones comunitarias representan una poderosa estrategia para abordar desafíos complejos a nivel local, el análisis de redes sociales ofrece un conjunto de herramientas invaluables para comprender, optimizar y evaluar estas coaliciones, al visualizar y analizar las estructuras de relaciones dentro y entre las coaliciones, los profesionales y los investigadores pueden desarrollar estrategias más efectivas para fortalecer el tejido social de las comunidades y catalizar el cambio social positivo, a medida que las comunidades enfrentan desafíos cada vez más complejos e interconectados, las coaliciones comunitarias, respaldadas por un análisis de redes sociales riguroso, se perfilan como un modelo prometedor para la acción colectiva y la transformación social sostenible.

Encuestas sobre redes

Las encuestas sobre redes son una herramienta fundamental en el análisis de redes sociales, proporcionando datos cuantitativos y cualitativos sobre la estructura y dinámica de las relaciones sociales en una comunidad. Estas encuestas nos permiten ir más allá de las percepciones superficiales y obtener una comprensión profunda de cómo las personas están conectadas entre sí y con las instituciones en su comunidad (Ávila-Toscano, 2012).

Tipos de encuestas de redes

Existen varios tipos de encuestas de redes, cada una diseñada para capturar diferentes aspectos de las relaciones sociales:

- Encuestas egocéntricas: Se centran en las conexiones de un individuo específico (ego) con otros (alters). Son útiles para comprender el capital social individual y las redes de apoyo personal (Molina, 2005). Ejemplo de pregunta: "Nombre a las 5 personas a las que acudiría si necesitara ayuda emocional". Estas encuestas son particularmente útiles para:

- Evaluar el apoyo social disponible para individuos.

- Identificar patrones de aislamiento social.

- Comprender cómo las personas acceden a recursos a través de sus conexiones personales.

- Encuestas sociocéntricas: Mapean todas las conexiones dentro de un grupo o comunidad definida. Son ideales para analizar la estructura completa de una red, identificando subgrupos, actores centrales y patrones de conexión (Wasserman & Faust, 1994). Ejemplo de pregunta: "De la lista de miembros de la organización, marque aquellos con los que ha colaborado en proyectos en los últimos 6 meses". Estas encuestas son valiosas para:

- Identificar líderes informales y personas influyentes en una comunidad.

- Detectar subgrupos o "cliques" dentro de una red más grande.

- Analizar la cohesión y la fragmentación en una comunidad.

- Encuestas de dos modos: Exploran las conexiones entre dos conjuntos diferentes de actores, como personas y organizaciones. Son útiles para entender cómo los individuos se relacionan con las instituciones comunitarias (Borgatti & Everett, 1997). Ejemplo de pregunta: "De la lista de servicios comunitarios, marque aquellos que ha utilizado en el último año". Estas encuestas son particularmente útiles para:

- Evaluar el acceso y uso de servicios comunitarios.

- Identificar brechas en la provisión de servicios.

- Comprender cómo diferentes grupos demográficos interactúan con las instituciones locales.

Diseño e implementación de encuestas de redes

El diseño efectivo de encuestas de redes requiere una consideración cuidadosa de varios factores:

- Definición de límites: Es crucial definir claramente los límites de la red que se está estudiando. Esto puede basarse en criterios geográficos, organizacionales o relacionales.

- Selección de generadores de nombres: Las preguntas utilizadas para elicitar nombres (generadores de nombres) deben ser cuidadosamente formuladas para capturar los tipos de relaciones relevantes para el estudio.

- Atributos de los nodos: Además de las conexiones, es importante recopilar información sobre los atributos de los actores (como edad, género, rol en la comunidad) para un análisis más rico.

- Características de las relaciones: Se pueden incluir preguntas sobre la fuerza, la frecuencia o la naturaleza de las relaciones para obtener una imagen más detallada de la estructura de la red.

- Métodos de recolección de datos: Las encuestas pueden administrarse a través de entrevistas cara a cara, cuestionarios en línea o métodos mixtos, dependiendo del contexto y los recursos disponibles.

Análisis e interpretación de datos de redes

Una vez recopilados los datos, el análisis de redes sociales ofrece una amplia gama de técnicas para extraer información valiosa:

- Medidas de centralidad: Identifican los actores más influyentes o mejor conectados en la red. Por ejemplo, la "centralidad de grado" cuenta el número de conexiones directas que tiene un actor.

- Análisis de subgrupos: Detecta grupos o comunidades dentro de la red más amplia, lo que puede revelar divisiones o áreas de colaboración potencial.

- Análisis de puentes: Identifica actores o relaciones que conectan diferentes partes de la red, cruciales para la difusión de información y recursos.

- Visualización de redes: Crear representaciones visuales de la red puede ayudar a comunicar patrones complejos de manera intuitiva a los miembros de la comunidad.

Ejemplo práctico: Análisis de redes en una intervención comunitaria

Martínez-López (2019) describe un estudio en un barrio urbano donde se utilizó una encuesta sociocéntrica para mapear las redes de apoyo social antes y después de una intervención comunitaria. La encuesta preguntó a los residentes sobre sus conexiones de apoyo emocional, instrumental e informativo.

El análisis inicial reveló:

- Una red fragmentada con poca conexión entre diferentes grupos étnicos.

- Algunos "conectores" clave que servían como puentes entre grupos.

- Áreas del barrio con bajos niveles de apoyo social.

Basándose en estos hallazgos, se diseñó una intervención que incluía:

- Eventos comunitarios centrados en los "conectores" identificados.

- Programas de mentoría que conectaban residentes de diferentes grupos.

- Iniciativas de alcance específicas en áreas con bajo apoyo social.

La encuesta de seguimiento mostró:

- Un aumento significativo en las conexiones entre grupos étnicos.

- Una distribución más equitativa del apoyo social en todo el barrio.

- La emergencia de nuevos líderes comunitarios.

Este ejemplo ilustra cómo las encuestas de redes pueden informar intervenciones específicas y medir su impacto en la estructura social de una comunidad.

"Las encuestas de redes nos permiten visualizar y cuantificar las estructuras sociales invisibles que dan forma a nuestras comunidades, revelando oportunidades para la intervención y el fortalecimiento comunitario" (Ávila-Toscano, 2012).

Consideraciones éticas

Al diseñar e implementar encuestas de redes, es crucial considerar aspectos éticos como:

- Confidencialidad: Dado que las encuestas de redes a menudo implican nombrar a otras personas, es esencial proteger la privacidad de todos los involucrados.

- Consentimiento informado: Los participantes deben entender completamente cómo se utilizará la información que proporcionan.

- Manejo de datos sensibles: Información sobre relaciones personales puede ser sensible, especialmente en comunidades pequeñas.

- Devolución de resultados: Es importante considerar cómo se compartirán los resultados con la comunidad de una manera que sea útil y no dañina.

- Potencial de estigmatización: Se debe tener cuidado de no reforzar inadvertidamente divisiones o estigmas existentes en la comunidad a través del proceso de mapeo de redes.

Las encuestas de redes, cuando se diseñan e implementan cuidadosamente, pueden proporcionar una comprensión profunda y matizada de la estructura social de una comunidad, informando intervenciones más efectivas y empoderando a los miembros de la comunidad con un nuevo entendimiento de su entorno social.

Conclusiones

El análisis de redes sociales ha emergido como una

herramienta poderosa y versátil en el campo de la psicología comunitaria,

ofreciendo una nueva lente a través de la cual podemos comprender y fortalecer

nuestras comunidades, a lo largo de este blog, hemos explorado cómo esta

metodología puede ser aplicada de diversas maneras para promover el cambio

social y el bienestar colectivo.

Las estrategias participativas de diagnóstico e

intervención, como el mapeo participativo de redes y el análisis FODA, han

demostrado ser fundamentales para involucrar activamente a la comunidad en su

propio proceso de transformación, estas técnicas no solo proporcionan

información valiosa sobre la estructura y dinámica de las redes sociales, sino

que también empoderan a los miembros de la comunidad, fomentando un sentido de

propiedad y compromiso con las intervenciones propuestas.

Los grupos de autoayuda e intervención grupal se han

revelado como nodos cruciales dentro de las redes sociales comunitarias,

actuando como micro redes de apoyo que benefician no solo a sus participantes

directos, sino que también tienen un efecto multiplicador en la red social más

amplia. Por su parte, las coaliciones comunitarias han demostrado ser

"puentes" esenciales que conectan diferentes grupos dentro de la red

social, facilitando la colaboración entre diversos actores y sectores, y aumentando

la resiliencia y la capacidad de acción colectiva de la comunidad.

Las encuestas sobre redes han emergido como una

herramienta fundamental para la recolección de datos cuantitativos y

cualitativos sobre la estructura y dinámica de las relaciones sociales. Desde

encuestas egocéntricas hasta socio céntricas y de dos modos, estas técnicas nos

permiten visualizar y cuantificar las estructuras sociales invisibles que dan

forma a nuestras comunidades, el análisis de redes sociales en psicología

comunitaria no es solo una metodología de investigación, sino un enfoque

transformador que tiene el potencial de revolucionar la manera en que abordamos

los desafíos comunitarios.

Mirando hacia el futuro, es claro que este campo

continuará evolucionando, la integración de tecnologías digitales y la

aplicación de técnicas de inteligencia artificial prometen abrir nuevas

fronteras en nuestra comprensión de las dinámicas sociales comunitarias. Sin

embargo, a medida que avanzamos, es crucial mantener un enfoque ético y

centrado en la comunidad, asegurándonos de que estas poderosas herramientas se

utilicen de manera responsable, respetando la privacidad y la autonomía de los

individuos y las comunidades.

Como futuros profesionales, investigadores y miembros

de la comunidad, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprovechar el

poder del análisis de redes sociales para crear un cambio positivo, ya sea a

través de la implementación de estrategias participativas, la formación de

coaliciones, o la realización de encuestas de redes, cada uno de nosotros puede

contribuir a tejer redes más fuertes y resilientes.

El camino hacia comunidades más saludables,

equitativas y conectadas no es lineal ni está exento de desafíos. Sin embargo,

armados con las herramientas del análisis de redes sociales y guiados por los

principios de la psicología comunitaria, estamos mejor equipados que nunca para

navegar este camino, recordemos que cada interacción, cada conexión, cada acto

de apoyo mutuo contribuye a la red social más amplia, al comprender y nutrir

estas conexiones, no solo fortalecemos a los individuos, sino que cultivamos

comunidades más fuertes, más resilientes y capaces de enfrentar los desafíos

del futuro.

Referencias

Ávila-Toscano,

JH (2012). Redes sociales y análisis de redes: Aplicaciones en el contexto

comunitario y virtual. Corporación Universitaria Reformada.

Bonet

i Martí, J. (2006). La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y

pautas de intervención. Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes

Sociales, 11(4).

Borgatti,

SP, y Everett, MG (1997). Análisis de redes de datos de dos modos. Redes

sociales, 19(3), 243-269.

Bunger,

AC, Collins-Camargo, C., McBeath, B., Chuang, E., Pérez-Jolles, M., y Wells, R.

(2014). Colaboración, competencia y coopetición: dinámica interorganizacional

entre agencias privadas de bienestar infantil y sectores de servicios

infantiles. Children and Youth

Services Review, 38, 113-122.

Burt, RS (2004). Agujeros estructurales y buenas

ideas. American Journal of Sociology, 110(2), 349-399.

Butterfoss, FD y Kegler, MC (2021). Un

modelo de coalición para la acción comunitaria. En M. Minkler (Ed.),

Organización comunitaria y desarrollo comunitario para la salud y el bienestar

(4.ª ed., págs. 309-328). Rutgers University Press.

Chan,

C., y Holosko, MJ (2016). Una revisión de las intervenciones de trabajo social

mejoradas por la tecnología de la información y la comunicación. Investigación

sobre la práctica del trabajo social, 26(1), 88-100.

Díez,

E., Aviñó, D., Paredes-Carbonell, JJ, Segura, J., Suárez, Ó., Gerez, MD, ...

& Camprubí, L. (2016). Una buena inversión: la promoción de la salud en las

ciudades y en los barrios. Gaceta Sanitaria, 30, 74-80.

Domínguez,

S., & Watkins, C. (2003). Creación de redes para la supervivencia y la

movilidad: capital social entre madres afroamericanas y latinoamericanas de

bajos ingresos. Problemas Sociales, 50(1), 111-135.

Fals

Borda, O. (2018). Una sociología sentipensante para América Latina. Siglo XXI Editores.

Faust, V., Christens, BD, Sparks, SM y Hilgendorf, AE

(2015). Exploración de las relaciones entre la

capacidad organizacional, la colaboración y el cambio en red. Psychosocial Intervention, 24(3), 125-131.

Gillieatt, S., Fernandes, C., Fielding, A., Hendrick,

A., Martin, R., y Matthews, S. (2015). Análisis

de redes sociales e investigación en trabajo social. Trabajo social

australiano, 68(3), 338-351.

Giuffre, P., Paige, KE y Williams, J. (2020). Impacto

colectivo y análisis de redes sociales: un enfoque de métodos mixtos para

evaluar una coalición de prevención de la violencia. American Journal of

Evaluation, 41(2), 251-269.

González,

A., Martínez, C., & López, S. (2020). Mapeo participativo de redes sociales

en comunidades rurales: Un estudio de caso en México. Revista Latinoamericana

de Psicología Comunitaria, 12(3), 45-62.

Goodman,

LA, y Smyth, KF (2011). Un llamado a un enfoque orientado a las redes sociales

para los servicios para sobrevivientes de la violencia de pareja. Psicología de

la Violencia, 1(2), 79-92.

Gracia,

E. (2011). Apoyo social e intervención social y comunitaria. En I. Fernández,

JF Morales & F. Molero (Eds.), Psicología de la intervención comunitaria

(págs. 129-171). Desclée de Brouwer.

Gutiérrez-Peña,

R., Sánchez-Vidal, A., & Maya-Jariego, I. (2022). Ética en la investigación

participativa de redes sociales: Un marco para la práctica. Intervención

Psicosocial, 31(1), 21-32.

Hawkins,

RL y Maurer, K. (2012). Desentrañando el capital social: desenredando un

concepto para el trabajo social. British

Journal of Social Work, 42(2), 353-370.

Lozares, C., López-Roldán, P., Verd, JM, Martí, J.,

& Molina, JL (2013). Cohesión, Vinculación e

Integración sociales en el marco del Capital Social. REDES. Revista Hispana

para el Análisis de Redes Sociales, 20(1), 1-28.

Martínez-García,

M. (2018). Coaliciones comunitarias y redes interorganizacionales en la

intervención social. Revista Española de Sociología, 27(1), 107-120.

Martínez-García,

MF, & Gómez-Jacinto, L. (2017). Grupos de apoyo para padres de niños con

autismo: Un estudio de redes sociales. Apuntes de Psicología, 35(2), 105-116.

Martínez-López,

JA (2019). Análisis de Redes Sociales y Trabajo Social Comunitario: Una

metodología para la intervención. Portularia, 19(1), 131-143.

Maya-Jariego,

I. (2016). 7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria. Redes:

Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 27(2), 1-10.

Provan,

KG, Leischow, SJ, Keagy, J. y Nodora, J. (2019). Colaboración en investigación

para el descubrimiento, desarrollo y redes de distribución de una coalición

estatal contra el cáncer. American Journal of Public Health, 100(9), 1713-1722.

Ramos-Vidal,

I. (2019). Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo.

Ediciones Pirámide.

Rodríguez-Villasante,

T. (2017). Redes sociales para la investigación participativa. Artículos:

Revista de Sociología, 102(3), 443-465.

Sánchez-García,

M. (2021). Análisis FODA participativo en el contexto de redes sociales: Una

herramienta para el desarrollo comunitario. Cuadernos de Trabajo Social, 34(1),

165-178.

Trevillion,

S. (2000). Investigación en trabajo social: ¿Qué tipo de

conocimiento/conocimientos? Una introducción a los artículos. British Journal

of Social Work, 30(4), 429-432.

Valente,

TW (2012). Intervenciones en red. Science, 337(6090), 49-53.

Villalba,

C. (2017). Redes de apoyo social y grupos de autoayuda. En A. Hidalgo & L.

Martín (Eds.), Trabajo Social con grupos: Fundamentos y tendencias (págs.

67-89). Editorial Alianza.

Villalba,

C. (2017). Redes sociales: Un concepto con importantes implicaciones en la

intervención comunitaria. Intervención Psicosocial, 2(4), 69-85.

Villasante,

TR y Martín, P. (2007). Redes y conjuntos de acción: Para aplicaciones

estratégicas en los tiempos de la complejidad social. Política y Sociedad,

44(1), 125-140.

Wasserman,

S., y Faust, K. (1994). Análisis de redes sociales: métodos y aplicaciones.

Cambridge University Press.

Widmer, ED, Castrén, AM, Jallinoja, R., y Ketokivi, K. (2008). Introducción a las perspectivas sociológicas sobre las configuraciones familiares. Revista Suiza de Sociología, 34(1), 5-10.

ENREDADOS

Gracias por este artículo tan informativo, me llamó la atención la mención del proyecto 'Ciudades Saludables'. ¿Podrían compartir más recursos o estudios de caso sobre cómo se ha aplicado el análisis de redes sociales en iniciativas de salud pública urbana?"

ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.

ResponderEliminarExcelente artículo sobre el análisis de redes sociales comunitaria. Como estudiante de trabajo social, me parece fascinante cómo estas herramientas pueden ayudarnos a comprender mejor la dinámica de las comunidades. ¿Podrían profundizar más sobre cómo aplicar el mapeo participativo de redes en comunidades? ¿rurales?"

EliminarMe encanta el enfoque en las estrategias participativas. En mi experiencia como psicólogo comunitario, he notado que involucrar a la comunidad desde el principio no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también aumenta el compromiso con las intervenciones posteriores. ¿Tienen ejemplos concretos? ¿De cómo han aplicado el análisis FODA participativo?

ResponderEliminarEn mi experiencia como psicólogo comunitario, he notado que involucrar a la comunidad desde el principio no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también aumenta el compromiso con las intervenciones posteriores. ¿Tienen ejemplos concretos? ¿De cómo han aplicado el análisis FODA participativo?"

ResponderEliminarLa sección sobre grupos de autoayuda me pareció muy interesante, trabajo con un grupo de apoyo para personas con diabetes y puedo confirmar cómo estos grupos fortalecen las redes sociales de los participantes. Me gustaría saber más sobre cómo podemos medir el impacto de estos grupos en la red social más amplia de la comunidad.

ResponderEliminarComo investigadora en sociología, encuentro fascinante el concepto de las coaliciones comunitarias como 'puentes' en la red social. ¿Podrían recomendar algunas herramientas o software para visualizar estas conexiones entre diferentes clusters en una comunidad?

ResponderEliminarComo líder comunitario, me interesa mucho aprender más sobre las encuestas de redes. ¿Tienen alguna guía o consejos prácticos sobre cómo podríamos implementar una encuesta sociocéntrica en nuestra comunidad sin recursos profesionales extensos?

ResponderEliminarExcelente resumen de las diferentes técnicas de análisis de redes sociales. Me pregunto cómo estas metodologías podrían aplicarse en comunidades online o virtuales. ¿Han explorado la adaptación de estas técnicas a entornos digitales?

ResponderEliminarComo psicóloga escolar, veo un gran potencial en aplicar estas técnicas en el ambiente educativo. ¿Podrían compartir alguna experiencia o investigación sobre el uso del análisis de redes sociales para mejorar la inclusión y el clima escolar?

ResponderEliminar